こんにちは、花草(はなくさ)です。実は花草というのはペンネームで、中学のときのあだ名「鼻くそ」から取りました。今回は、今さらですが自己紹介などさせて頂ければと思います。

私は現在61歳のアラ還の爺です。生まれも育ちも愛知県の某市です。小中高大と非モテの冴えない学生生活を送ってきましたが、社会人になってからは冴えない状況に一層磨きがかかり、生涯ヒラ社員として低空飛行のまま現在に至っております。

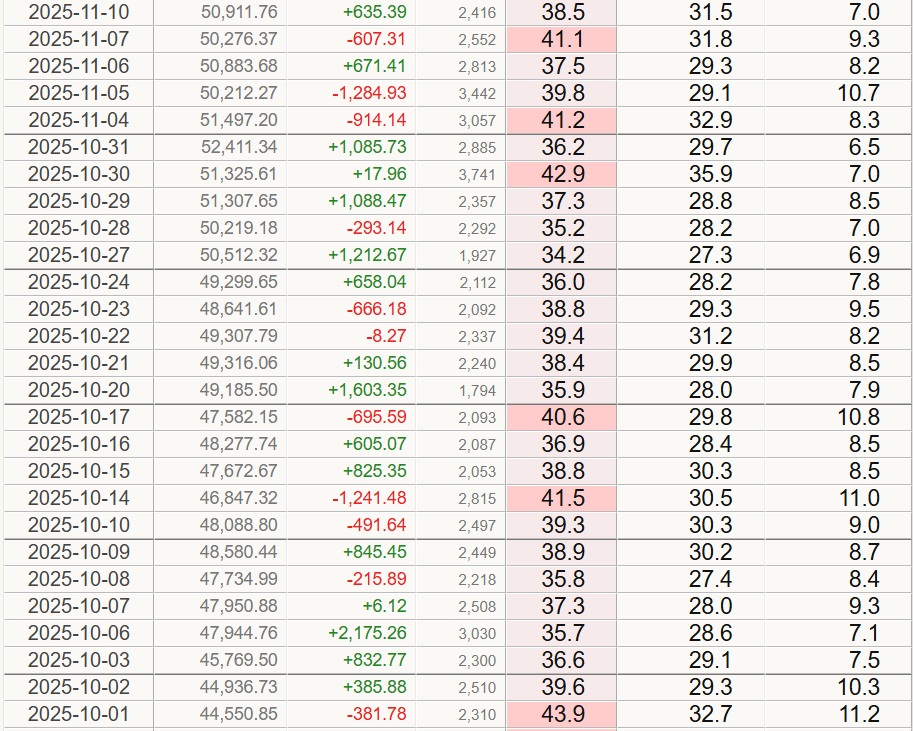

そんな私が唯一誇れるのが、金融業界を浅く広く経験してきたことです。私が入社したのは某長期金融機関でしたが、出向という形で商業銀行と証券会社で仕事をしました。また、役職定年のあとは保険代理店へ転籍しました。このように、銀行・証券・保険の3業界を経験した人は珍しいのではないでしょうか。当ブログは私の金融3業界での経験に多くを依っています。

私はスポーツでも冴えない才能を発揮しました。私には基本的に運動神経というものがありません。鉄棒、跳び箱、マット運動、球技。どれも自分でも嫌になるくらい下手クソです。自慢じゃありませんが、足の遅さは校内ダントツ一位でした。そんな私にもできたスポーツが、山登りとスキューバダイビングです。どっちも足さえ動かしていれば何とかなりますから。この二つは20代の頃から今まで、何気に30年以上続いています。

60歳で嘱託社員となった私は仕事の責任・プレッシャーから解放され、自分の時間と体を好きなように使えるようになりました。もの心ついた頃から雨模様の人生を送ってきた私ですが、ようやく雲の切れ間から日が差し始めた気がします。

今、私は人生を謳歌しています。山に登り、海に潜り、投資を楽しみ、ブログを書く。サークルの仲間たちと飲んだり、ドライブに行ったり、トレッキングしたり。こんな愉快な時間が訪れようとは、以前の私には思いもよらないことです。そして、体力が続く限り、この愉快な時間を仲間たちと共有していきたいものです。

いやあ、人生、捨てたもんじゃないですね。

【閑】今さらながら自己紹介でも