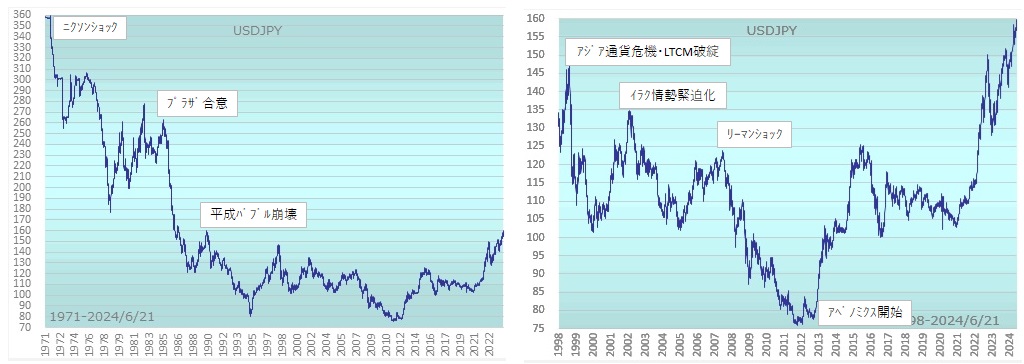

このチャートは平成バブル前の1983年から2023年までの日経平均とNYダウの推移を重ねたものです。(日経平均は円、NYダウはドル) ご覧の通り、左側半分では両者は大きく乖離した動きとなっており、平成バブルが異常な値動きであったことが分かります。当時、日経平均のPERは、何と60倍を超える水準にありました。また、東京都の山手線内側の土地の価格でアメリカ全土が買えると言われるほど、地価も異常な値上がりをしました。しかし、リーマンショック後の2009年頃から、日経平均とNYダウは歩調を合わせた動きになっています。このことは、平成バブル崩壊後の「失われた20年」で、平成バブルで形成された日本株の異常なバリュエーションが国際標準に収斂していったことを意味しています。(国際標準のPERを15倍とすると、日経平均は60÷15=4、つまり4分の1に下落する必要があったことになります。)

一方、NYダウは2000年以降、たびたび経済ショックに見舞われていますが、平成バブルのような極端な下落とはならず、堅調な上昇を続けています。これが国際標準の株価の動きだとすれば、割高感を払拭した日経平均も今後は極端な下落は避けながら、長期的な上昇カーブを描くことが期待されます。もうひとつ、NYダウのチャートから見えてくるものがあります。それは、1983年当時から1995年頃にかけての株価の上昇です。チャートでは目盛りの関係で確認しにくいですが、この間に株価は約5倍に上昇しています。一般にはIT革命(1995年頃)以降のNYダウ(やナスダック)の好パフォーマンスを喧伝する向きが多いですが、それ以前の期間(※)においてもNYダウはキッチリ上昇しています。 国際標準のポテンシャルからすると、株式は10年~20年の時間があれば、特段の技術革新がなくても5倍程度には上昇するものなのかもしれません。

(※)IT革命前、1980年代から1990年代にかけての米国経済は、決して順調なものではありませんでした。

もちろん、1929年の世界大恐慌クラスの経済ショックが起きたら、多くの企業は倒産し株価はゼロになります。その場合、銀行も連鎖倒産を免れないので、銀行預金も紙屑となる可能性大です。国債や現金通貨の価値も暴落します。安心なのは金(ゴールド)や宝石の類いですが、50年や100年に1度の大恐慌に備えて、全財産を金に投資することが果たして正しい選択でしょうか? 大恐慌が気になる方は、想定される恐慌の発生確率に応じ、資産の一部を金に投資しておけば十分です。そして、当面必要な流動性を確保したら、あとは株式等に投資するのがスマートな個人投資家の姿だと思います。