最近ジョブ型雇用という言葉を目にする機会が増えました。ジョブ型雇用とは、人材を採用する際に職務内容(ジョブ)を明確に定義して雇用契約を結び、労働時間ではなく職務や役割で評価する雇用形態をいいます。ジョブ型雇用はもともと欧米で主流(ほぼ100%)の制度ですが、我が国でも注目を集め導入する大手企業が増えています。ジョブ型雇用に対し、従来から日本企業で採用されてきた雇用形態はメンバーシップ型雇用と呼ばれます。メンバーシップ型雇用とは、終身雇用制を前提に新卒で社員を一斉に採用し、業務内容や勤務地を限定せずに契約を結ぶ雇用形態のことです。

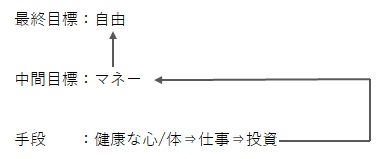

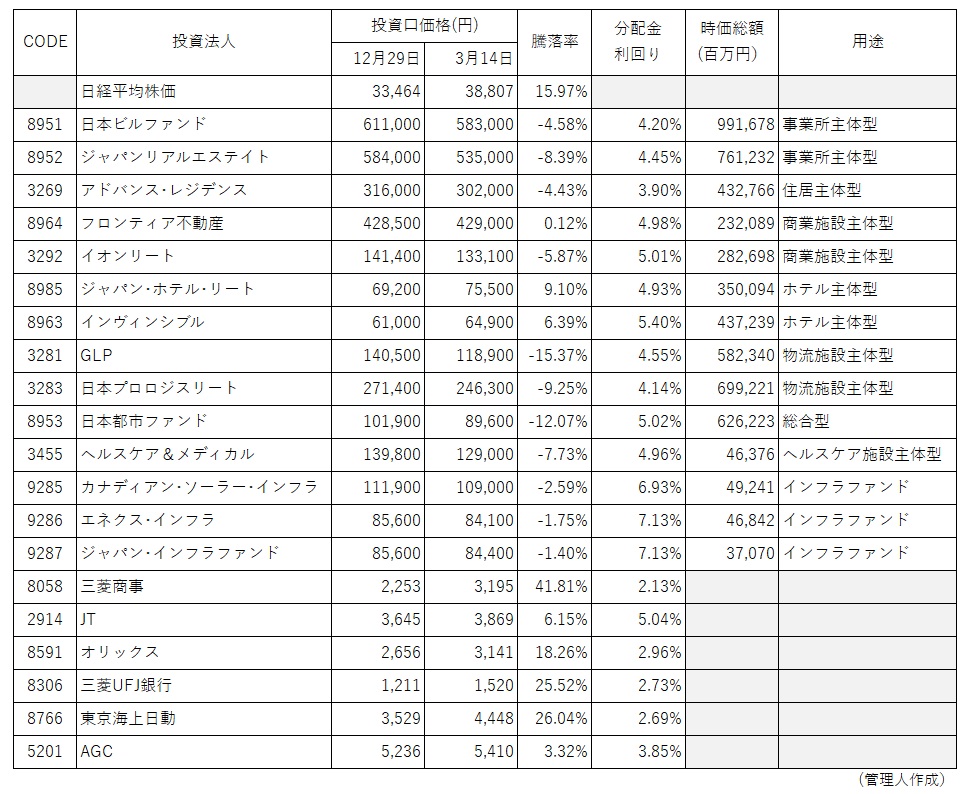

ジョブ型雇用では職務を遂行する能力を持った即戦力のプロを、必要に応じ随時採用します。メンバーシップ型雇用では新入社員を一括採用し、研修や異動・配置転換によって時間をかけて戦力化を図ります。(ジョブ型雇用では異動・配置転換はありません) ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の流れをイメージすると、下図のようになります。ジョブ型雇用では人は職務と紐付けされ(下図では人事)、労働者は同一の職務に従事しながら、スペシャリストとして転職を重ねてキャリアアップを図ります。一方、メンバーシップ型雇用では人は会社と紐付けされ(下図ではA社)、同一の会社内部で色々な職務を経験しながら、ゼネラリストとしてキャリアアップを図ります。メンバーシップ型雇用の縦の動きに対し、ジョブ型雇用では横の動きとなります。(こんな感じに社会のあり方が変わっていくとすると、儲かる会社のイメージが湧いてきませんか?)

ジョブ型雇用というと何か目新しい雇用形態のように聞こえますが、むしろ原始的なものです。18世紀に出版されたアダム・スミスの「国富論」に分業による生産性の向上が論じられていますが、ジョブ型雇用の原型はこの「国富論」にあると言われています。我が国においても戦前はジョブ型雇用が一般的で、メンバーシップ型雇用が普及したのは戦後の高度経済成長期のことです。そのため、1947年に施行された労働基準法はジョブ型雇用が立て付けとなっており、雇用時に労使で締結する労働契約に就業場所や従事する職務の内容を絶対的記載事項として明示するよう求めています。(※1)

近年ジョブ型雇用が注目を集めるのには、いくつか理由があります。一つめは、経団連が2020年に公表した「2020年版経営労働政策特別委員会報告」において、日本型雇用システムであるメンバーシップ型雇用のメリットを活かしつつ、適宜ジョブ型雇用を取り入れていくべきと提言していることです。二つめは、日本企業が高スキルのプロ人材を獲得し国際競争力を上げるには、グローバルスタンダードであるジョブ型雇用の迅速な導入が不可欠なことです。三つめは、コロナ禍による在宅勤務やテレワークの普及で、上司や同僚との緊密なコミュニケーションが必要となるメンバーシップ型雇用のミスマッチが目立ってきたことです。そして最後に、「失われた30年」で疲弊した日本企業に定年まで丸抱えで社員の面倒をみる余裕がなくなり、メンバーシップ型雇用の維持が困難になってきたことです。私は最後の理由が一番大きいだろうと見ています。

さて、この先ジョブ型雇用が一般化した場合、日本社会はどう変わるのでしょうか。海外の事例がヒントになります。「50代からの東京アーリーリタイア生活」のブログ主:WATARUさんによれば(WATARUさんは海外勤務が長い)、海外ではあるポジションで人材を募集する場合、会社は正社員と(社外の)個人事業主を同じ土俵で比較して採用を決めるそうです。WATARUさんが参画したプロジェクトでは、約半数がコントラクターと呼ばれる個人事業主だったとのこと。はじき出された正社員は、場合によってはクビです。(※2) このように、ジョブ型雇用の世界では正社員といえども安住の地位にはなく、社外の個人事業主たちと生存競争を繰り広げる不安定な日々を送ることになります。では、正社員の将来は暗いかというと、私は必ずしもそうではないと思います。なぜなら、仕事への満足度調査で、正社員よりもフリーターの方が満足度が高いとの結果がいくつも報告されているからです。処遇面で明らかに不利な立場にあるフリーターが、なぜ正社員よりも仕事への満足度が高いのか。それは恐らくフリーターが会社に隷属せず、自分の意思に従って仕事をしているから。そして、自分で自分の人生をコントロールできている自負があるからだと思います。ジョブ型雇用の導入で会社の指揮命令系統を離れ自主性を取り戻した正社員は、きっと仕事への満足度を向上させることでしょう。

(※1)労働契約法は、一定の条件を満たした場合には就業規則に定める労働条件をもって、労働契約の内容に代えることを認めています。そして就業規則では、就業場所や従事すべき職務の内容の記載が免除されます。つまり、メンバーシップ型雇用は労働契約法のもとに成立していることになります。

(※2)現在、日本では労働契約法の解雇権濫用法理がネックとなって、事業主は自由に社員をクビにすることはできません。解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、その権利を濫用したものとして無効とされます。しかし、今後時代の変遷に伴い、このあたりの解釈も変わっていく可能性はあります。